Questa è una storia che porto dentro da anni.

L’ho raccontata a lezione, accennata tra una jam e l’altra, citata sui palchi prima di vari concerti.

Ma non l’avevo mai scritta tutta, senza filtri, con le parole che si merita.

Il Savoy Ballroom non è solo un luogo della memoria swing.

È un simbolo. Una ferita. Un altare.

E anche una responsabilità, per chi — come me — insegna, balla, organizza, vive dentro a questa cultura.

Questo è il mio omaggio. È lungo, sì. È denso. Ma non volevo tagliare niente.

Non stavolta.

Ho aggiunto anche dei video, perchè possiate vedere di cosa parlo, laddove possibile.

E magari, per un attimo, sentire la musica come la sentivano loro: negli arti, nel cuore, nelle vene.

C’era una volta un treno.

Si chiamava A-Train. Lo prendevi se volevi la verità. Non la versione ripulita da palcoscenico. Non il passo copiato da YouTube (che allora non esisteva).

La verità vera. Sudata. Suonata. Ballata.

Ti portava ad Harlem. Tra la 141ª - la 142° e la Lenox Avenue.

Lì, senza troppe luci al neon, senza tappeti rossi, senza inviti, c’era il Savoy Ballroom, un’enorme sala concepita come uno spazio sociale, ancor prima che come sala da ballo. La casa dello swing, come la chiamavano tutti. Ci entravi solo se sapevi ballare. O se avevi il coraggio di provarci. Nessuno ti chiedeva chi fossi. Nessuno ti guardava storto per il colore della pelle. Nessuno – tranne la musica – pretendeva qualcosa da te. Ma se non ballavi con rispetto, con stile, con verità… Allora sì, che ti facevano posto all’uscita.

Le radici del Lindy Hop: neri, poveri, liberi

Il Lindy Hop non è nato in una sala prove.

Non è stato pensato da un coreografo in cerca di applausi.

È nato in strada. Nei cortili, nei club seminterrati, tra chi aveva poco ma sentiva tanto.

Nasce nel cuore della Harlem degli anni '20 e '30, quando la segregazione era legge e il jazz era ribellione.

Nasce da corpi che volevano volare, anche se la realtà li teneva a terra.

Dal Charleston e dal Breakaway, dal ritmo africano e dalla malinconia blues, dalle danze sociali e dalla voglia di fare qualcosa insieme, anche senza avere nulla.

Era libertà con le scarpe buone, e se avevi un passo, un’idea, un’anima che pulsava a tempo… allora potevi entrare nel gioco.

Il Lindy Hop era – ed è – una risposta.

Alla povertà, alla discriminazione, all’esclusione.

Un linguaggio che non serviva tradurre: bastava mettersi al centro del beat e lasciarlo parlare attraverso le anche, le gambe, le braccia, gli occhi.

Il Lindy Hop nasce nero.

E nasce povero.

Eppure non è mai stato così ricco.

Il Savoy Ballroom: dove tutto ha avuto inizio

Il Savoy non era un club.

Era un’istituzione sociale.

Non era solo un posto dove si ballava: era un posto a cui si apparteneva.

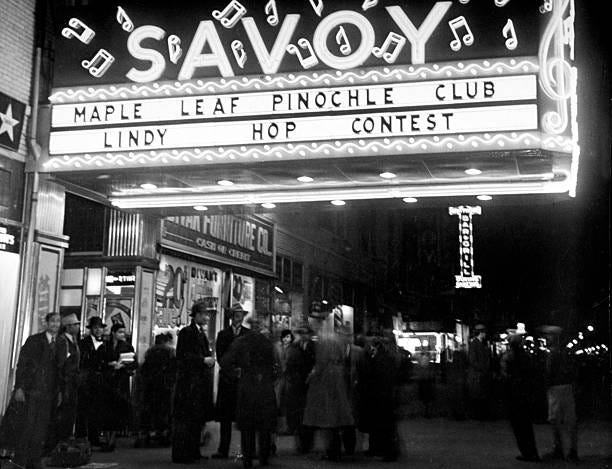

Inaugurato nel 1926 al numero 596 di Lenox Avenue, tra la 140ª e la 142ª strada, il Savoy occupava due isolati interi e poteva contenere più di quattromila persone.

Il pavimento da ballo era un capolavoro di ingegneria: oltre 10.000 piedi quadrati (circa 930 metri quadrati) di legno sospeso, pensato per assorbire i colpi e restituire energia.

Lucidato ogni mattina, manteneva un'elasticità perfetta: sembrava di volare.

Due ingressi principali, uno per i bianchi e uno per i neri — solo per l’apparenza: dentro, il colore non contava più.

Perché il Savoy era la prima sala da ballo realmente integrata degli Stati Uniti.

Nessuna “serata per neri”. Nessuna galleria separata. Nessuna ipocrisia patinata.

Solo la pista. E chi ci stava sopra.

E questo lo rendeva radicalmente diverso da tanti altri club famosi di Harlem, a partire dal celeberrimo Cotton Club.

Lì suonavano le grandi orchestre nere, è vero, ma il pubblico era rigorosamente bianco.

I neri potevano lavorare — da camerieri, da musicisti, da ballerini — ma non divertirsi.

Non ballare.

Non sedersi tra gli spettatori.

Non essere parte della festa che loro stessi stavano creando.

Al Savoy, invece, il confine tra artista e pubblico spariva.

Tutti erano protagonisti.

Tutti contribuivano a costruire quella magia collettiva.

Lì si poteva davvero esistere per quello che si era, non per il ruolo che la società ti imponeva.

Il codice era uno solo: rispetto.

Per la musica. Per gli altri. Per se stessi.

Per questo ci si vestiva bene.

Non c’era obbligo, ma c’era orgoglio.

Ogni gonna stirata, ogni papillon annodato, ogni scarpa lucidata raccontava una cosa sola:

“Io valgo. E lo dimostro anche ballando.”

Due palchi, zero silenzio: la musica come linfa vitale

Al Savoy si ballava tutte le sere.

E ogni sera c’era musica dal vivo.

Non un'orchestrina di quartiere: qui suonavano le migliori big band della storia dello swing.

Count Basie, Chick Webb, Benny Carter, Erskine Hawkins, Ella Fitzgerald, Cab Calloway, Lucky Millinder.

Non è un elenco da Wikipedia. È il menu di una qualsiasi settimana al Savoy.

Tra tutte le orchestre che calcarono quella pista, ce n’era una che chiamava casa il Savoy:

quella di Chick Webb, il batterista che dettava legge con le bacchette e con la sua personalità unica.

Chick era piccolo di statura, gobbo dalla nascita per una grave forma di tubercolosi ossea, ma quando saliva sul palco era un gigante.

La sua batteria era costruita su misura per lui, e sembrava suonare con ogni parte del corpo.

Aveva un talento viscerale, un groove che sembrava arrivare dalla terra stessa, e una precisione che terrorizzava i musicisti poco preparati.

Era severo, esigente, capace di fermare tutto e umiliare un musicista che stonava… ma era anche un genio generoso, e uno scopritore di talenti.

Fu lui a scoprire una giovanissima Ella Fitzgerald, portandola sul palco del Savoy e cambiando per sempre la storia della musica.

Quando la sua orchestra era in residenza — e accadeva spesso — la pista bruciava.

Non c’era tregua, non c’era scampo: solo swing, precisione e un’energia che ti prendeva allo stomaco.

“Chick Webb non era un batterista. Era una forza della natura.”

(Duke Ellington)

La sala era dotata di due palchi gemelli, posti alle estremità della pista, con un sistema tecnico talmente efficace da permettere il passaggio senza interruzioni da un’orchestra all’altra.

Quando una finiva, l’altra attaccava.

Nessuna pausa. Nessun DJ.

Solo swing, puro, vivo, incessante.

Era musica pensata per il ballo, non per l’ascolto passivo.

I tempi erano tirati, i riff incalzanti, i fiati sparati in faccia, le sezioni ritmiche micidiali.

I direttori d’orchestra guardavano la pista, seguivano i ballerini, si facevano ispirare dal loro movimento.

In pochi altri luoghi al mondo, forse in nessun altro, la relazione tra chi suonava e chi ballava era così intensa e reciproca.

Ogni sera era una sfida: l’orchestra doveva tenere il ritmo del pubblico, e il pubblico doveva essere all’altezza della musica.

E in mezzo a tutto questo, c’erano loro.

Il Cats’ Corner: la fossa dei leoni

In fondo alla pista, vicino a uno dei due palchi, c’era un angolo speciale.

Non era delimitato da corde, né da cartelli.

Lo sapevi.

Lo sentivi.

Era il Cats’ Corner: lo spazio dedicato ai ballerini più forti, più creativi, più spericolati.

Lì non si andava per fare il passo imparato a lezione.

Ci si andava per inventare, per rischiare, per lanciarsi in aria — e magari cadere — davanti a tutti.

Perché lì, proprio lì, nascevano i passi.

Molti dei passi che oggi insegniamo, imitiamo, studiamo nei video... sono nati in quel rettangolo invisibile, tra sudore, applausi e fiati sparati a 250 bpm.

Ma attenzione: il Cats’ Corner non era un club esclusivo.

Non c’era selezione all’ingresso.

Era una conquista.

Se avevi qualcosa da dire col tuo corpo — e il coraggio di dirlo forte — allora ti guadagnavi un giro lì dentro.

E se non eri pronto... ti bastava guardare. E imparare. E tornare il giorno dopo.

Era un laboratorio selvaggio, dove i ballerini si studiavano a vicenda, si sfidavano, si superavano.

Una jam continua, ma senza Instagram e senza replay.

Solo istanti. Solo corpi. Solo battiti.

Ed era anche lì, tra quei giri vorticosi, che Frankie Manning — un ragazzo timido, con le orecchie a sventola e i piedi di fuoco — cominciò a scrivere il suo nome nella storia del Lindy Hop.

Tutti sull’A-Train

C’era una metropolitana che partiva da Brooklyn e attraversava Manhattan fino ad Harlem.

La linea A.

Il suo nome è diventato leggenda grazie a una canzone immortale di Billy Strayhorn e Duke Ellington:

“Take the A Train”.

Ma quella non era solo una melodia. Era una direzione obbligata.

Take the A-Train - Duke Ellinton and Billy Strayhorn

Negli anni '30 e '40, chi voleva sentire la musica più potente, vedere i ballerini migliori, vivere l’America più vera, doveva prendere quella linea e scendere a Lenox Avenue.

E lo facevano tutti.

Attori, cantanti, giornalisti, uomini d'affari.

Bianchi, neri, gialli, verdi, ricchi, poveri, famosi e sconosciuti.

Andavano ad Harlem come in pellegrinaggio, per vedere ciò che altrove era impossibile.

Non perché amassero la giustizia sociale — purtroppo non era così, anzi.

Ma perché nessun altro posto suonava così.

Nessun altro posto ballava così.

Nessun altro posto era così vivo.

Era un paradosso bruciante: i bianchi arrivavano da downtown per emozionarsi con la cultura afroamericana, e poi tornavano nei loro quartieri dove quella stessa cultura veniva ignorata, temuta o derisa.

Al Savoy questo paradosso si scioglieva per qualche ora.

Non contava da dove venivi, ma come entravi in pista.

Lì vigeva solo una regola non scritta:

“Don’t fake the funk.”

Se non portavi ritmo, verità, sudore — eri fuori tempo, fuori posto, fuori pista.

Dal Cats’ Corner al mondo: Whitey’s Lindy Hoppers

A un certo punto, qualcuno capì che quel talento non poteva restare solo lì, a Harlem.

Non bastava più una jam in pista, una sfida tra swingout spettacolari e acrobazie rubate al volo.

Quel qualcuno si chiamava Charles Buchanan, manager del Savoy.

Fu lui ad avere l’intuizione: prendere i migliori ballerini che si sfidavano ogni sera al Cats’ Corner e trasformarli in una compagnia professionale.

Nacquero così, inizialmente, i Savoy Lindy Hoppers.

Un nome che diceva tutto: venivano da lì, e ne erano l’essenza danzante.

Per dirigerli e gestirli, Buchanan chiamò Herbert “Whitey” White, ex-buttafuori della sala, figura carismatica, severa e determinata, conosciuto per il ciuffo bianco tra i capelli che gli dava il soprannome.

Whitey non ballava, ma vedeva tutto. E soprattutto: non sbagliava un colpo.

Era lui a scegliere chi poteva entrare nel gruppo — e non era clemente.

Se non eri spettacolare, se non eri unico, se non eri pronto a ballare con tutto il corpo e l’anima, fuori.

La selezione era inesorabile. Nessuna simpatia, nessuna mediazione.

Tra i ballerini in pista c’era anche un giovane Frankie Manning, che aveva già iniziato a farsi notare per le sue invenzioni ritmiche, il sorriso sincero e gli air steps.

Whitey lo voleva.

E Frankie disse no.

Non perché non sognasse di ballare. Ma perché Whitey voleva solo lui e non i suoi amici.

E lui non era pronto a lasciarli indietro.

“O entriamo insieme, o niente.”

Whitey accettò — a modo suo e quando decise lui — e così Frankie entrò più tardi di quanto avrebbe potuto.

Con lui, anche i suoi compagni.

Una scelta che racconta tutto di chi fosse:

prima il gruppo, poi la gloria.

Una lezione che dovrebbe restare scolpita in ogni classe, in ogni sala prove, in ogni compagnia:

non si balla per vincere. Si balla per appartenere.

Hollywood li voleva... ma solo per qualche fotogramma

Quando i Whitey’s Lindy Hoppers arrivarono a Hollywood, portavano con sé la furia del Savoy.

Non era solo spettacolo. Era una dichiarazione di esistenza.

Quei corpi, quei salti, quei giri, quegli sguardi: erano Harlem, condensata in pochi minuti di pellicola.

E in effetti, pochi minuti è tutto ciò che Hollywood era disposta a concedere.

I Whitey’s apparvero in film che ogni swing dancer dovrebbe vedere almeno una volta nella vita:

Hellzapoppin’:

Una routine leggendaria, coreografata da Frankie Manning, con air steps che ancora oggi nessuno ha osato replicare identici.

Una performance registrata in un’unica ripresa, senza tagli, senza effetti, senza CGI: solo ritmo, corpi e pura magia.

Una scena talmente potente da sembrare surreale.

Eppure, per decenni è stata tagliata nelle versioni TV. Troppo lunga. Troppo nera. Troppo vera.

A Day at the Races (1937):

Con i fratelli Marx. I Whitey’s entrano in scena come un uragano. Frankie vola, letteralmente. Norma Miller è già un lampo. Ma anche qui, molte sale del sud degli Stati Uniti eliminarono completamente la scena, perché mostrava neri che ballavano da protagonisti, non da comparse.

Hot Chocolate (1941):

Un musical minore, ma prezioso. Insieme ad altre apparizioni dimenticate in pellicole scomparse o mai distribuite.

Infatti gli strizzi d’occhio alla scena nera venivano spesso tagliati o depotenziati. Ecco alcuni esempi:

In Stormy Weather (1943), tra le scene più terremotanti del Lindy, le versioni destinate agli stati segregazionisti eliminarono intere sequenze dei Nicholas Brothers, ridimensionando il valore performativo di acrobati e ballerini neri cinematograficamente straordinari;

In Moon Over Miami (1941), il noto coreografo Jack Cole, influenzato dalla danza nera, comparve in scena… ma le sue sequenze furono eliminate: “a little too much male sensuality” per gli standard del tempo.

C’è chi ancora oggi cerca frame oscurati, riprese mai uscite, nomi mai scritti nei titoli di coda.

Perché sì, anche oggi succede ancora.

Coreografi afroamericani che insegnano, costruiscono scene intere, non vengono accreditati nei grandi film o serie TV - o non succede come dovrebbe.

I movimenti vengono presi, copiati, trasformati in “tendenza”, e il loro autore originale scompare.

Non perché non esista. Ma perché non fa curriculum nei piani alti.

Succedeva allora. E succede ancora.

È inaccettabile.

Nel frattempo, da un’altra costa, arrivava la versione più "liscia" - smooth.

La California, gli studios, le luci giuste, i corpi bianchi:

era il tempo dell’Hollywood Style, incarnato da Dean Collins e Jewel McGowan - detto anche "SoCal" - come identificato da Dean Collins stesso.

Precisi, rapidi, brillanti. Con uno stile pulito, lineare, “da manuale”.

E lì nasce la frattura sotterranea.

Frankie e Dean non si sono mai “sfidati” davvero, ma c’era tra loro una tensione nota a tutti.

Frankie rappresentava la spontaneità e la potenza delle radici.

Dean la codificazione, la visibilità pubblica, l’accesso all’industria.

Durante il revival tra anni ’80 e ’90, quella frattura tornò in superficie.

Da una parte, Savoy Style: corpo libero, improvvisazione, air steps, musicalità.

Dall’altra, Hollywood Style: linee, posture, performance.

Non era una guerra.

Ma sembrava quasi una silenziosa battaglia culturale:

quale storia stavamo raccontando, quando dicevamo “swing”?

Quella che partiva dal Savoy o quella che finiva sugli schermi di Holywood?

Oggi, per fortuna, siamo più consapevoli.

Ma dobbiamo esserlo ancora di più.

Perché il Lindy Hop non è uno stile:

è una storia di libertà, appropriazioni, esclusioni e riscatti.

E se non ne raccontiamo le radici, stiamo solo ballando la superficie.

La morte del Savoy, la nascita della leggenda

Il Savoy Ballroom chiuse nel 1958.

Una mattina come tante, le porte non riaprirono più.

E nel giro di poco, fu demolito.

Al suo posto, un condominio. Di quelli tutti uguali. Di quelli che non raccontano niente.

Nessun vincolo storico.

Nessun museo.

Solo una placca commemorativa, all’angolo tra Lenox Avenue e la 141ª strada.

Una piccola targa di bronzo incastonata nel cemento,

che dice solo quello che può:

che lì, un giorno, c’era il Savoy.

Ma se ascolti bene, se ti fermi in silenzio,

se il vento è quello giusto…

un colpo di batteria, un urlo, un tap-tap di scarpe sul legno,

ti arriva lo stesso.

Io c’ero, quel giorno del 2014, davanti a quella placca, dodici anni dopo la sua posa.

Era il centesimo compleanno di Frankie Manning,

e Harlem era piena di ballerini arrivati da ogni parte del mondo.

Frankie non c’era più, ma c’era la sua eredità.

C’erano Norma Miller, Chazz Young, Ryan Francois,

e tanti volti della comunità afroamericana di Harlem, oltre a tutti noi.

C’erano fiori, lacrime, risate, cappelli a tesa larga, abiti elegantissimi e colorati, musica

e tutta la dignità di chi non dimentica.

Si parlava di quel pavimento,

di quelle serate in cui non serviva altro che un buon vestito e il battito del tempo.

Si parlava del fatto che nessuno dovrebbe imparare il Lindy Hop

senza conoscere quella strada, quella gente, quella musica.

Mi sono fermata.

Ho toccato quella placca a fianco alla quale avevo posato molte volte in passato, senza la giusta attenzione.

Ho ringraziato.

Non solo per il ballo.

Ma per tutto quello che quel ballo mi ha insegnato,

anche sui miei errori, sulle cose che avevo dato per scontate,

sulla storia che non mi apparteneva, ma che avevo il dovere di onorare.

Il Savoy è sparito fisicamente.

Ma vive nei nostri piedi, nelle nostre mani, nei nostri sguardi quando balliamo insieme.

Vive ogni volta che qualcuno sorride in pista e non giudica.

Ogni volta che una musica ci costringe a inventare, a sentire, a reagire.

Ogni volta che una jam si accende, e qualcuno fa spazio.

E dice:

“Vai. È il tuo momento.”

E ora tocca a noi.

“The Home of Happy Feet.”

Così Lana Turner — attrice biondissima, una che con Harlem aveva poco a che fare — definì il Savoy Ballroom.

Un luogo che, ironia della sorte, forse non avrebbe potuto frequentare liberamente se fosse nata nera.

Ma quelle parole sono rimaste.

Perché dicono una verità profonda:

il Savoy era un posto dove si ballava per vivere meglio.

Dove la felicità passava dai piedi prima che dalla testa.

E la libertà si misurava in otto tempi.

Oggi balliamo in festival patinati, su palchi, in palestre, nei club.

A volte dimenticando che tutto questo nasce dal bisogno di esistere.

Che prima di essere uno stile, il Lindy Hop è stata una scelta di resistenza.

Una risata tirata fuori dal ventre, in un tempo che non faceva ridere affatto.

Un modo per dire: “io ci sono, anche se non mi vedi nei film, anche se non mi dai credito, anche se ti serve un badge per ricordarti il mio nome.”

Noi balliamo oggi per gioco, all'epoca si ballava per affermarsi.

E forse è proprio per questo che ci sentiamo ancora così vivi quando lo facciamo bene.

Ballare Lindy Hop, oggi, significa anche portare avanti una memoria.

Sapere che i passi che facciamo non li abbiamo inventati noi.

Che ogni swingout ha una traiettoria che parte da lontano.

Che il Cats’ Corner non era esclusivo, ma non era per tutti.

Che dietro ogni passo spettacolare, c’era una comunità. Una strada. Una storia. Una cicatrice.

Non serve diventare filologi del jazz o fare inchini prima di ogni jam.

Ma serve sapere.

Serve ricordare.

Serve scegliere di non cancellare quello che ha fatto grande questa cultura.

Ballare, sì.

Ma ballare con rispetto.

Con ascolto.

Con curiosità.

E con quella fierezza silenziosa che si portavano addosso i ragazzi del Savoy:

quelli con le scarpe lucide, i vestiti buoni, e le ginocchia piegate non per cedere, ma per slanciarsi più in alto.

Grazie ho letto con interesse e curiosità il tuo articolo !

Grazie Silvia per tutto quello che ci trasmetti.